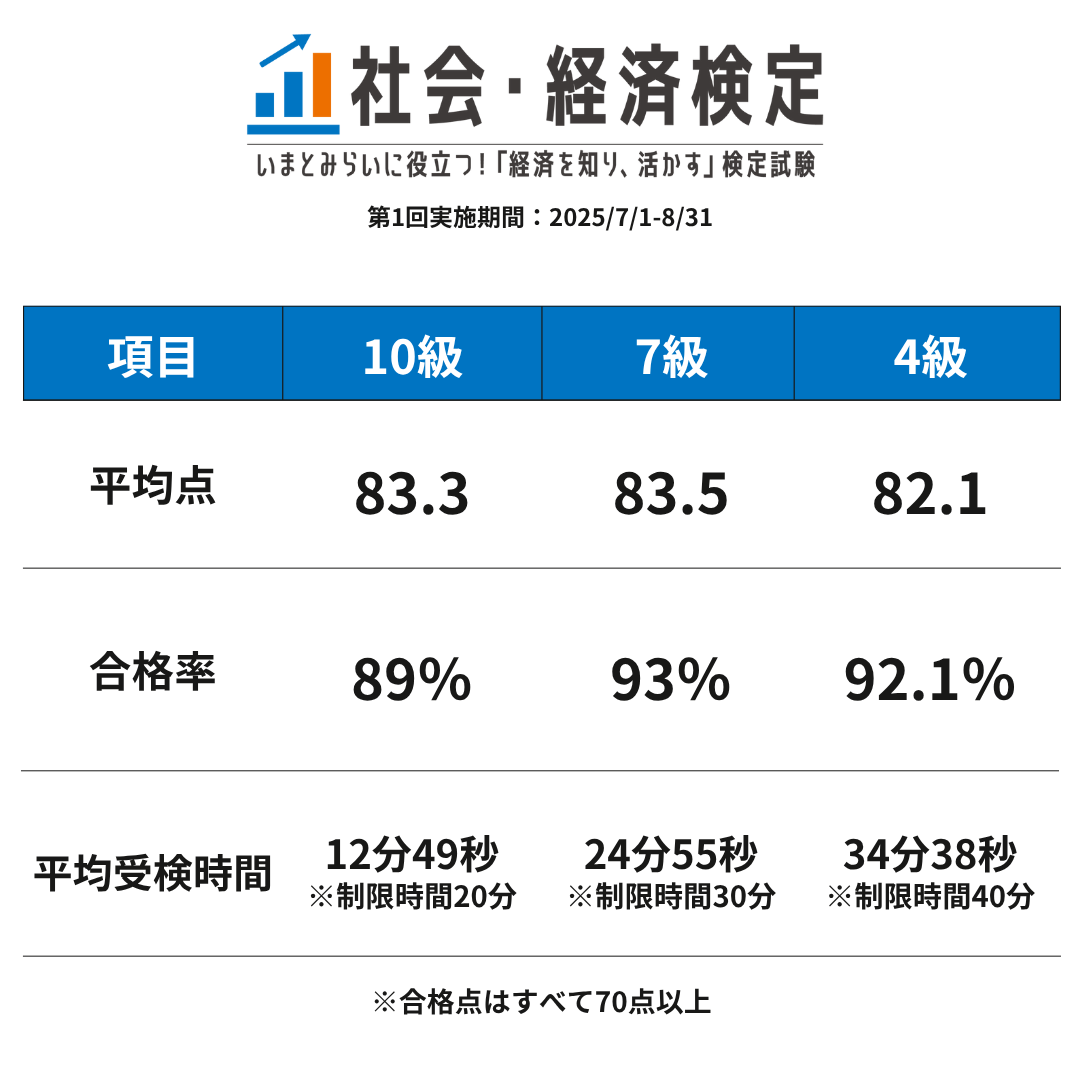

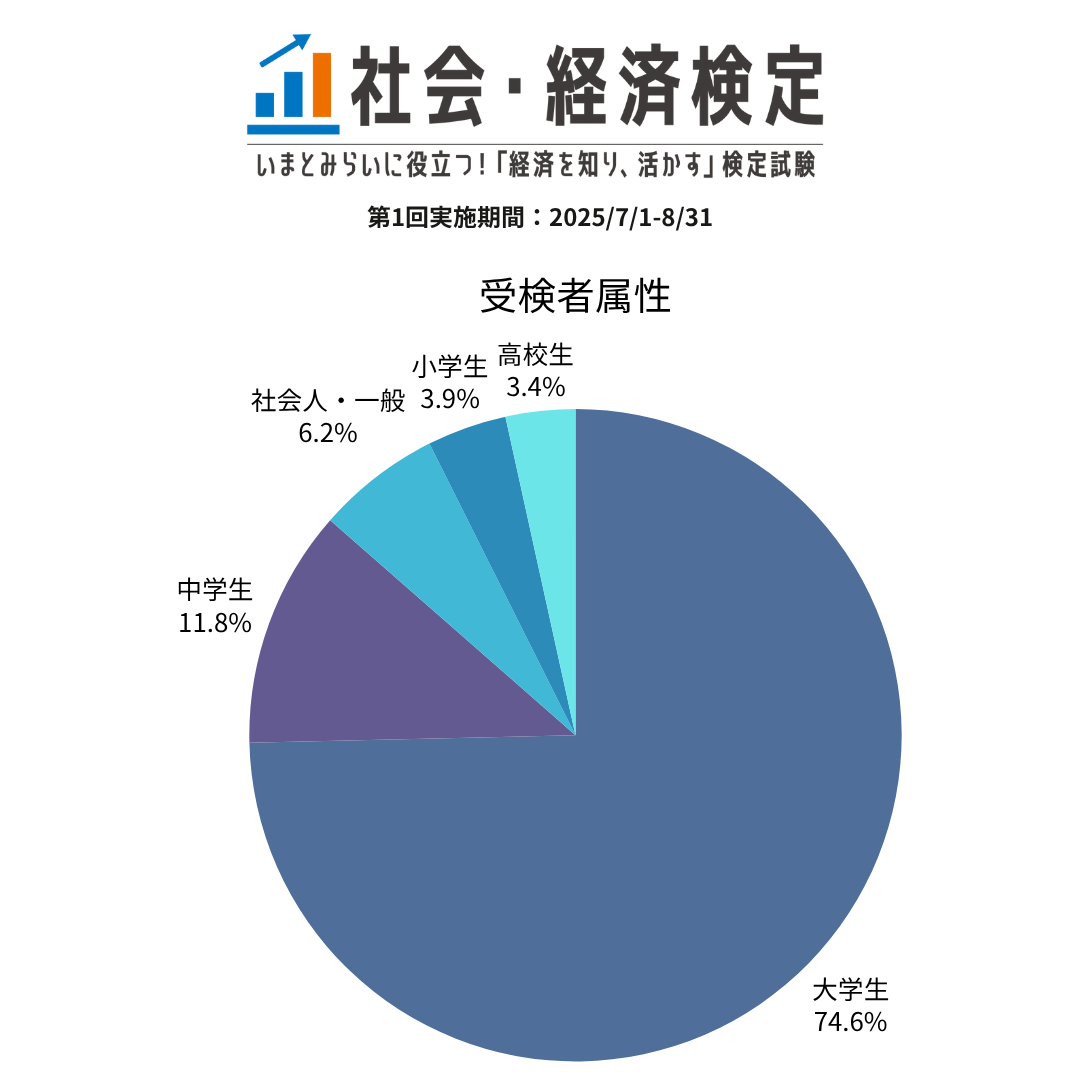

社会・経済検定 第1回【実施級:10級・7級・4級】 (2025.7-8月)の結果レポートです。

小学生から社会人、一般の方まで幅広く、多くの受検者が挑戦されました。このレポートでは10級・7級・4級のレビュー、記述回答のピックアップを紹介します。

ぜひ次回の受検にお役立てください。

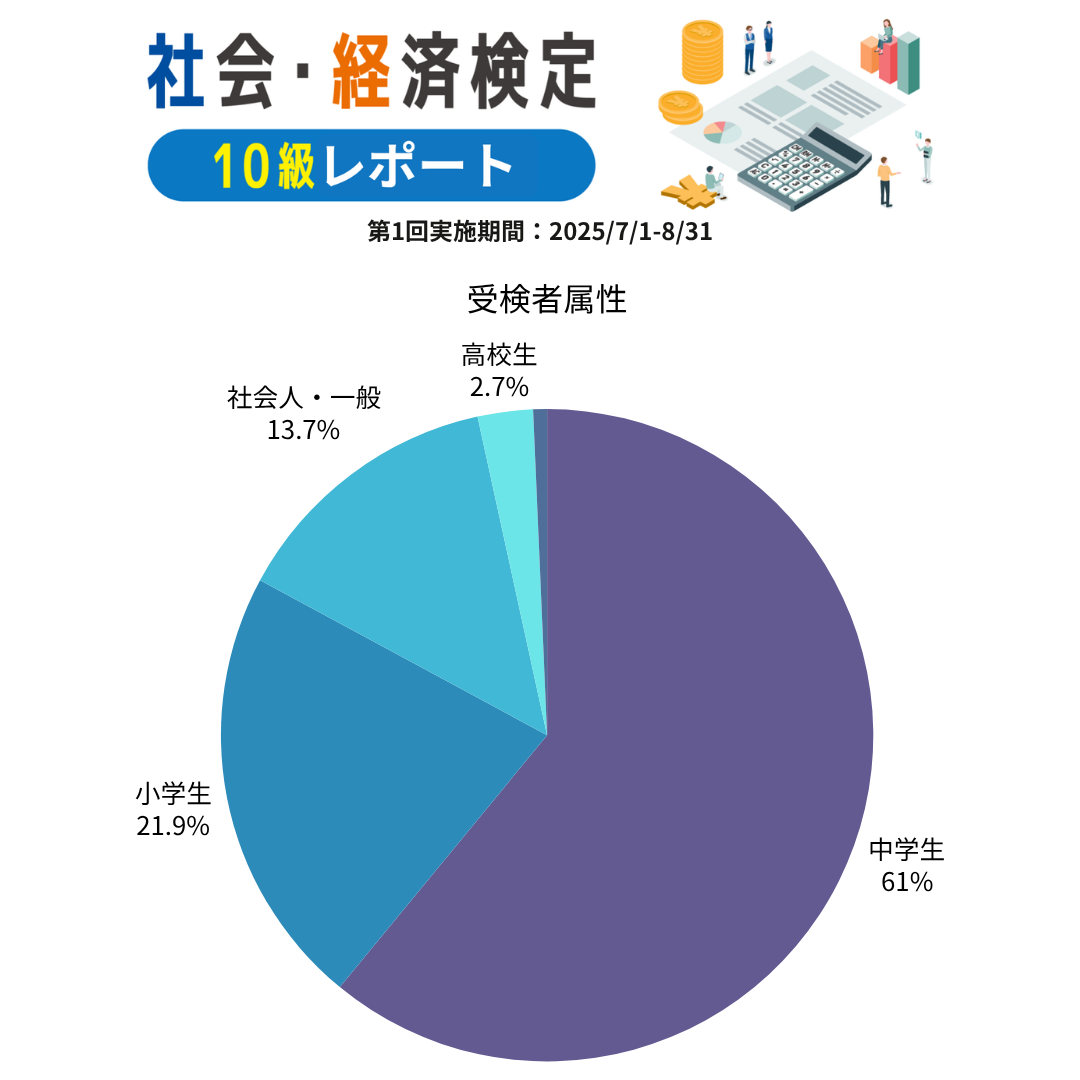

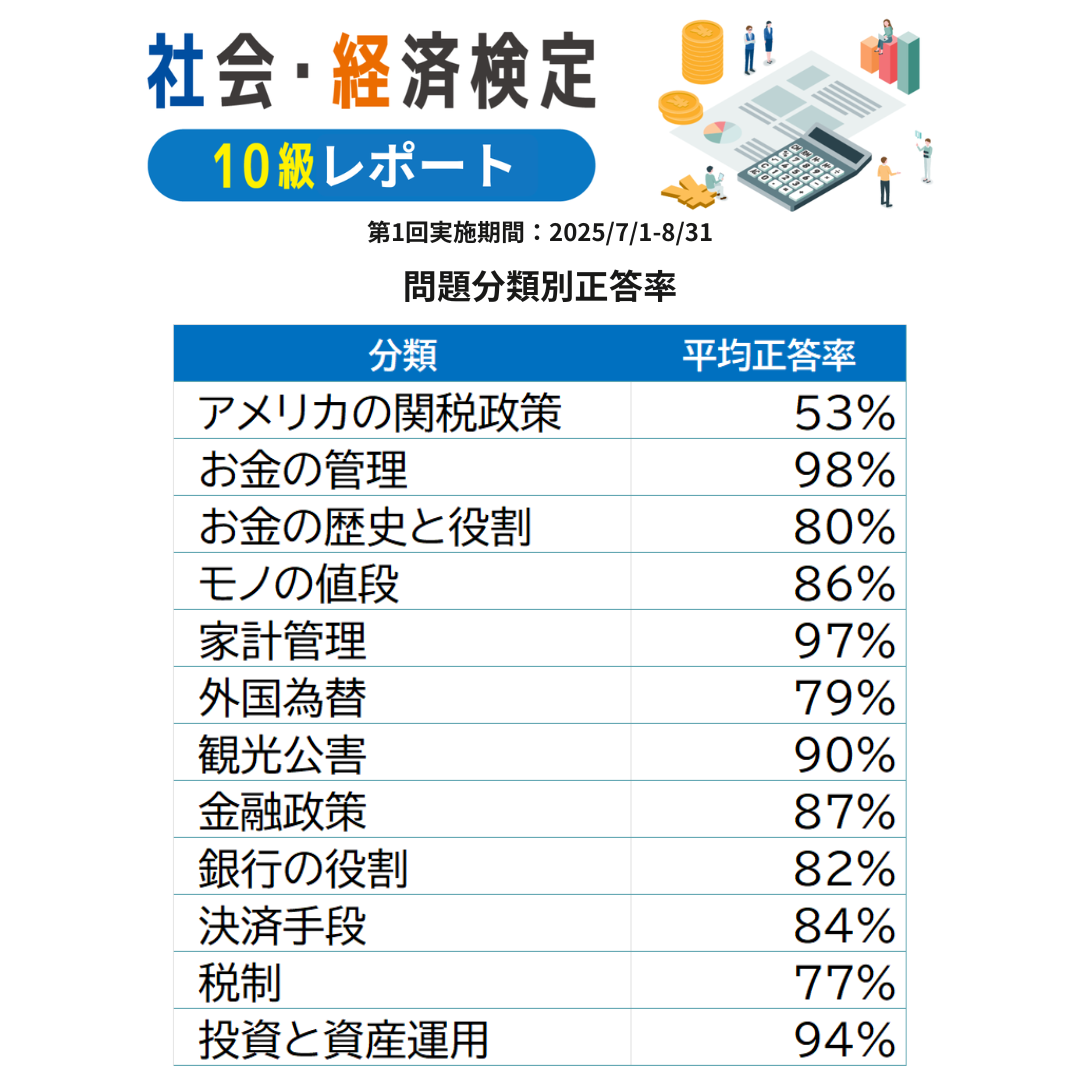

■ 10級:総括レポート

10級では、日常生活に関わる基礎的な経済制度について一定の理解が見られました。キャッシュレスや物価など、普段の買い物経験と結びつくテーマでは正しい回答が多く確認されました。

一方で、消費税の例外規定や関税政策の目的など、制度の背景まで踏み込んだ内容では誤答が目立ちました。特に「すべて10%の消費税がかかる」という誤解が一定数あったことから、知識として「聞いたことがある」レベルと、仕組みとして「理解して説明できる」レベルの間に差が生じていることが分かります。

また、現象と理由を整理する問題では、多くの受験者が表面的な印象に基づき選択してしまう傾向が見られました。

今後は、ニュースや日常の出来事を「なぜそうなるのか」という因果関係で捉える視点を育てることで、知識がより確かに定着していくと考えられます。

■ 10級:学習のヒント

- ニュースと生活をつなげよう

消費税・物価など身近な話題を、家族と話しながら理解を深める。 - “なぜ?”を一言で言語化

関税→国内産業を守る、のように目的を整理する練習をする。 - 例外に注目する習慣

消費税の軽減税率など「すべてではない」ケースを意識。 - グラフの基本を押さえる

数字の変化を、増えた・下がっただけでなく期間と理由を確認。 - キーワードを声に出して覚える

用語を「説明できる形」で覚えると誤答を防ぎやすい。

記述問題と受検者回答紹介

問題

自分は現金払い(げんきいんばらい)とキャッシュレス決済、どっちが良いと思うか、そしてその理由を自由に書いてください。

受検者回答例

- 私はキャッシュレス決済の方がいいと思います。なぜなら現金払いに比べてキャッシュレス決済の方が便利な点が多いからです。例えばキャッシュレス決済はいちいち財布を持たなくてもいいから荷物がかさばらないし、ポイントがつくものもあってそのポイントを使って何か買うことができます。

- 私は、現金払いのほうが良いと思います。なぜなら、現金だと使いすぎてしまうこともないし自分で計画的に使うことができます。でも、キャッシュレス決済の場合パスワードなどの大事な情報を誰かに知られてしまったら、勝手に使われてしまう、という恐れがあるからです。

- キャッシュレス決済がいいと思う。理由は現金払いだったらおつりの量とか考えたり出すのがめんどくさいけどキャッシュレス決済だったらすぐにお会計を終えられるしおつりとかもなくてすぐにお会計できるから。

- 私は現金払いのほうがよいと思います。理由として現金払いを利用できる範囲の広さが挙げられます。キャッシュレス決済は確かに便利ですが、個人商店など小さなお店ではそもそもキャッシュレス決済に対応していない店が多いです。また最近では利用できるキャッシュレス決済方法を制限している店がみられるようになってきました。そのような店を利用した際に現金を持っていないと支払いができない問題が発生します。その点では現金払いはそのような問題は発生しづらいです。

回答の傾向

- 「便利・速い・財布不要・記録が残る・ポイント」といったメリットの指摘が多数でした。

- 一方で「使いすぎ」「対応店舗の偏り」「災害・停電時の不安」などの懸念も挙げられました。

- 現金の“安心感”とキャッシュレスの“効率性”を併記するバランス型の記述が目立ちました。

- “ふだんはキャッシュレス+非常時に現金”というハイブリッド志向が見られました。

解き方のポイント

自分の生活での体験を具体的に出すと説得力が増します。「便利」「安心感」といった言葉に、なぜそう感じるのかを加えると良いでしょう。

勉強方法のヒント

ニュースでキャッシュレス普及や災害時の課題を調べましょう。家族に「現金派かキャッシュレス派か」を聞くのも良い学びになります。

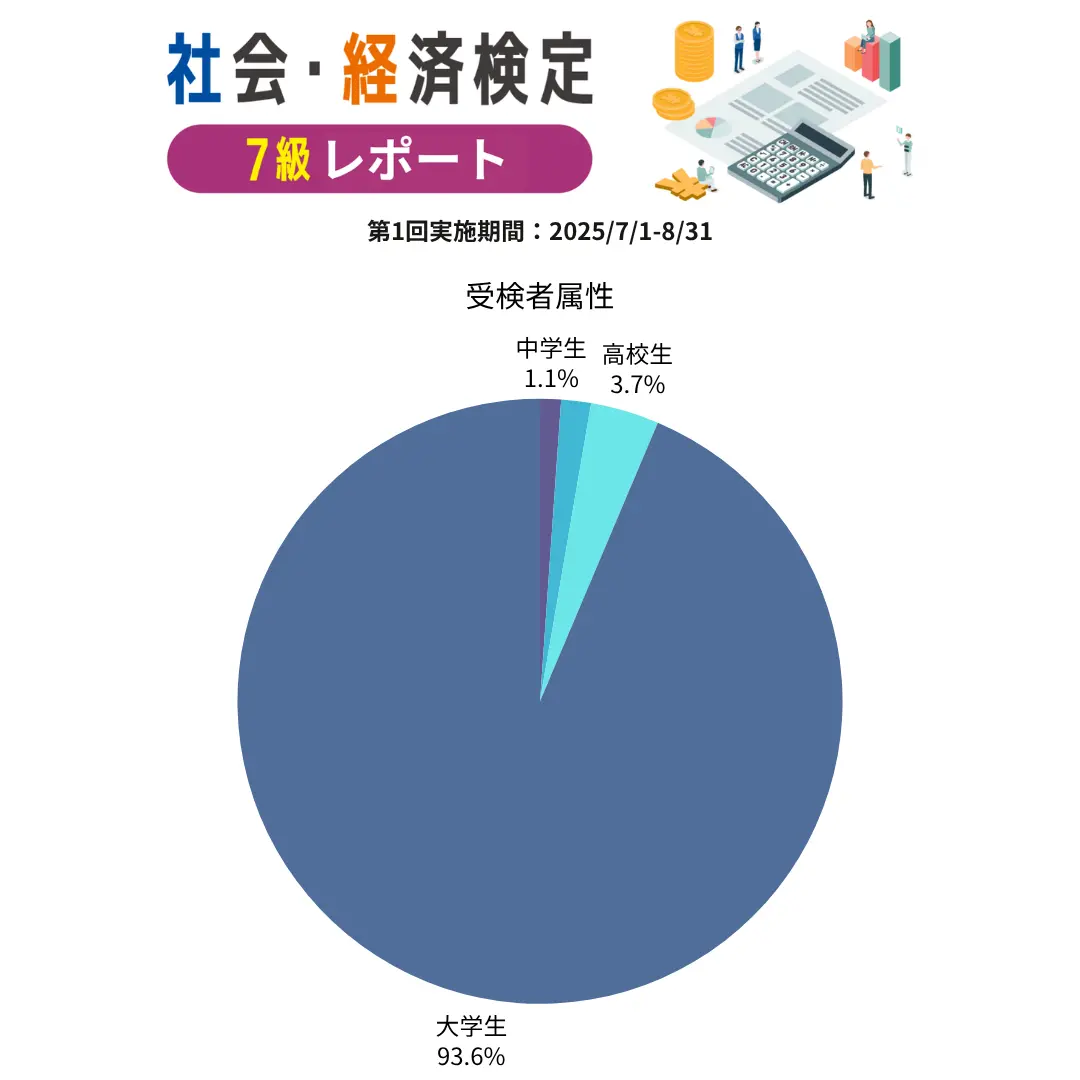

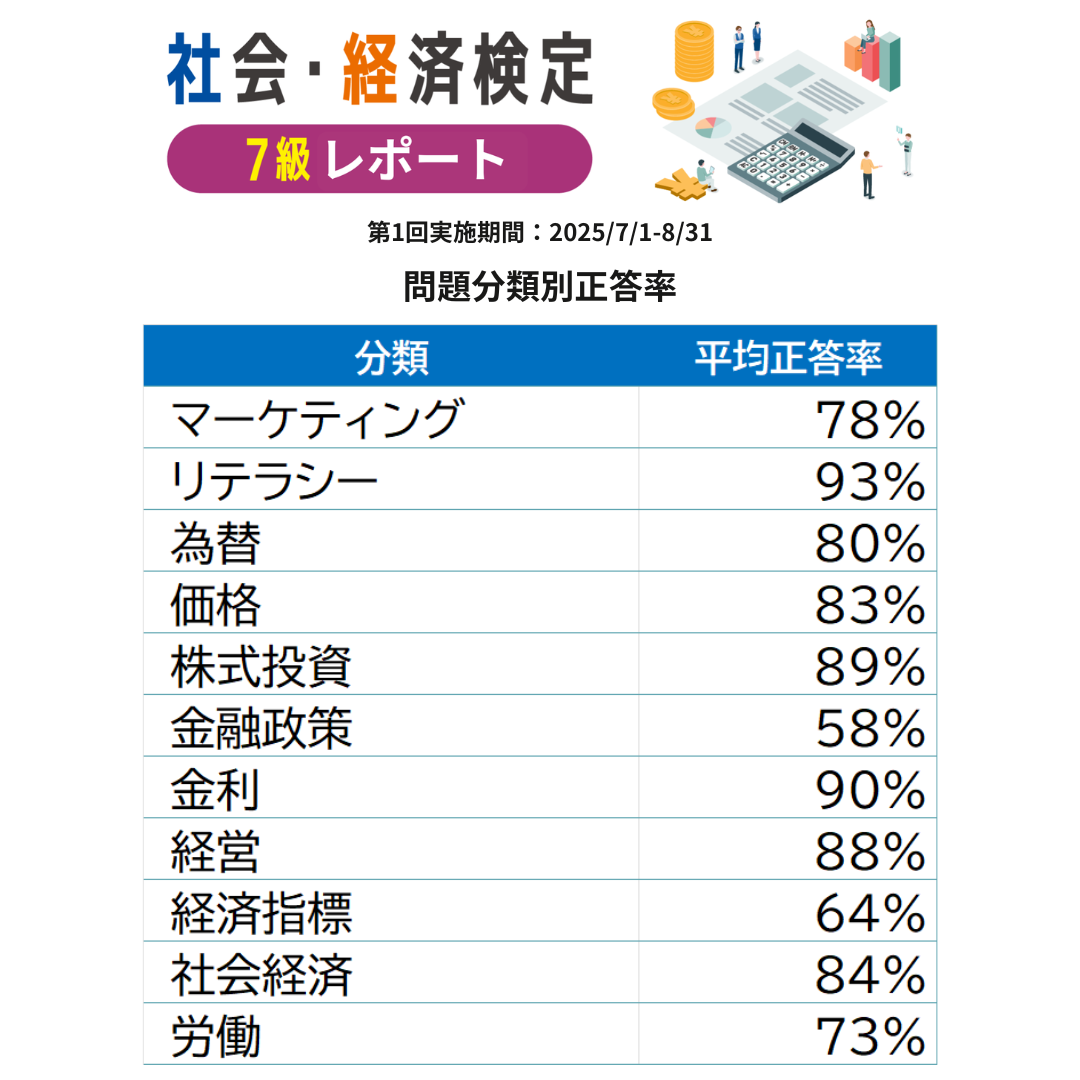

■7級:総括レポート

7級では、経済ニュースや企業活動を踏まえた問題が増えることで、受験者の理解度に差が表れました。

身近な価格変動やブランド戦略を題材にした記述問題では、具体的な事例を挙げられる受験者が多く、生活体験と経済概念を結びつける姿勢が育っていることが確認できます。

一方で、金融政策やインフレといった基礎概念では、「物価が上がる」ことのみを捉え、「お金の価値が下がる」という本質的な部分が理解されにくい傾向にあります。また、ニュースを見聞きした経験があっても、背景要因を整理し説明する点で課題が見られました。

総じて、観察・体験はできていても、そこに言葉と理由付けが追いついていない段階と言えます。

適切な用語を使いながら、自分の考えを筋道立てて説明する学習を重ねることで、より一段高い理解に結び付くと考えられます。

■ 7級:学習のヒント

- 原因と結果で整理する

物価上昇=お金の価値低下など、2方向で理解する。 - ニュースの“背景”を探す

卵価格なら供給・病気の影響など要因に注目する。 - 実例+理由の型で答える

ブランドで例を挙げる際、人気の理由まで書く練習をする。 - 専門用語を正確に使う

利上げ・物価・需要など、言葉の意味を曖昧にしない。 - 短い文章で説明する訓練

一言で整理することで思考が明確になり、記述力が伸びる。

記述問題と受検者回答紹介

問題

商標とロゴ

あなたが印象に残っている企業や商品・サービスのロゴ、または名前を1つ書いてください。なぜそのロゴや名前が記憶に残っているのか、自分なりの理由を考えてみましょう。デザイン、色、言葉の響き、見たときの気持ちなど、あなたの視点で自由に説明してください。

書き方のポイント

- 以下のような点(全部である必要はありません)も参考にしてみましょう。

- どこで見た?

- 見たときの第一印象は?

- 色や形に特徴はある?

- 名前の響きはどう?

- 他の商品や企業と区別できる?

受検者回答例

- マクドナルドの黄色い「M」は赤い背景と組み合わせて目立ち、誰でもすぐ認識できます。

- Appleのリンゴマークはシンプルで、名前とのつながりが強く世界中で通じます。

- スターバックスはロゴ変更が話題になり、ブランド力を高めた成功例です。

- プーマのロゴは躍動感があり、スポーツの印象と結びついています。

- 平和堂の鳩マークは社名に合っていて、地域に根づいた独自性を感じます。

- ミズノのロゴは部活などで必ず目にし、覚えやすさが特徴です。

回答の傾向

有名企業のロゴを選ぶ人が多く、色や形の「わかりやすさ」と「ブランドの知名度」に注目していました。生活の中で目にする機会が多いロゴが印象に残ることがわかります。

解き方のポイント

ロゴと企業の特徴を結びつけて書くと良いです。「色」「形」「意味」といった視点を加えると説得力が増します。

勉強方法のヒント

買い物や街歩きのときにロゴを観察してみましょう。どのロゴが目立つか、なぜ覚えやすいかを考えると理解が深まります。

問題

最近、お店の商品や食べ物の値段が高くなっていると感じたことはありますか?

その理由を「需要(買いたい人の多さ)」や「供給(作る・届ける事情)」から考えて、4〜6行程度でまとめてください。

受検者回答例

- お米の値段が上がっていると感じる。日本人の多くは毎日お米を食べているのにもかかわらず、気候の変動などが理由でお米の量が減っているから。

- 買いたい人が多いと、多少値段が上がっても買う人はいる。作る側としてはより多くの人に買ってもらいたいが、材料費の高騰で大量につくるのがむずかしくなる。

- 生産者の人数が減り、生産コストも上がっているため値段を上げざるを得ない。

- コメの価格が上がっている。その理由は物価高が続いているのに対して、賃金は上がらず供給量が少ないためだと考えられる。

回答の傾向

- 供給側の制約(生産者減、コスト上昇、天候不順)を理由に挙げる回答が多数でした。

- 需要側の増加(SNSで話題→需要急増)の指摘も散見されました。

- 卵・米・小麦・ガソリンなど“生活に身近”な例が多く、因果の把握は概ね良好でした。

- “需給×コスト×話題性”の複合要因をつなげる視点はさらに強化の余地があります。

解き方のポイント

値段が上がった事例を身近な商品で具体的に出すと良いでしょう。「需要が増える」「供給が減る」という言葉を正しく使えるかがポイントです。

勉強方法のヒント

ニュースで「値上げ」の記事を読んだときに、その理由が需要か供給かを考えてみましょう。身近な品物に置きかえて練習すると理解しやすいです。

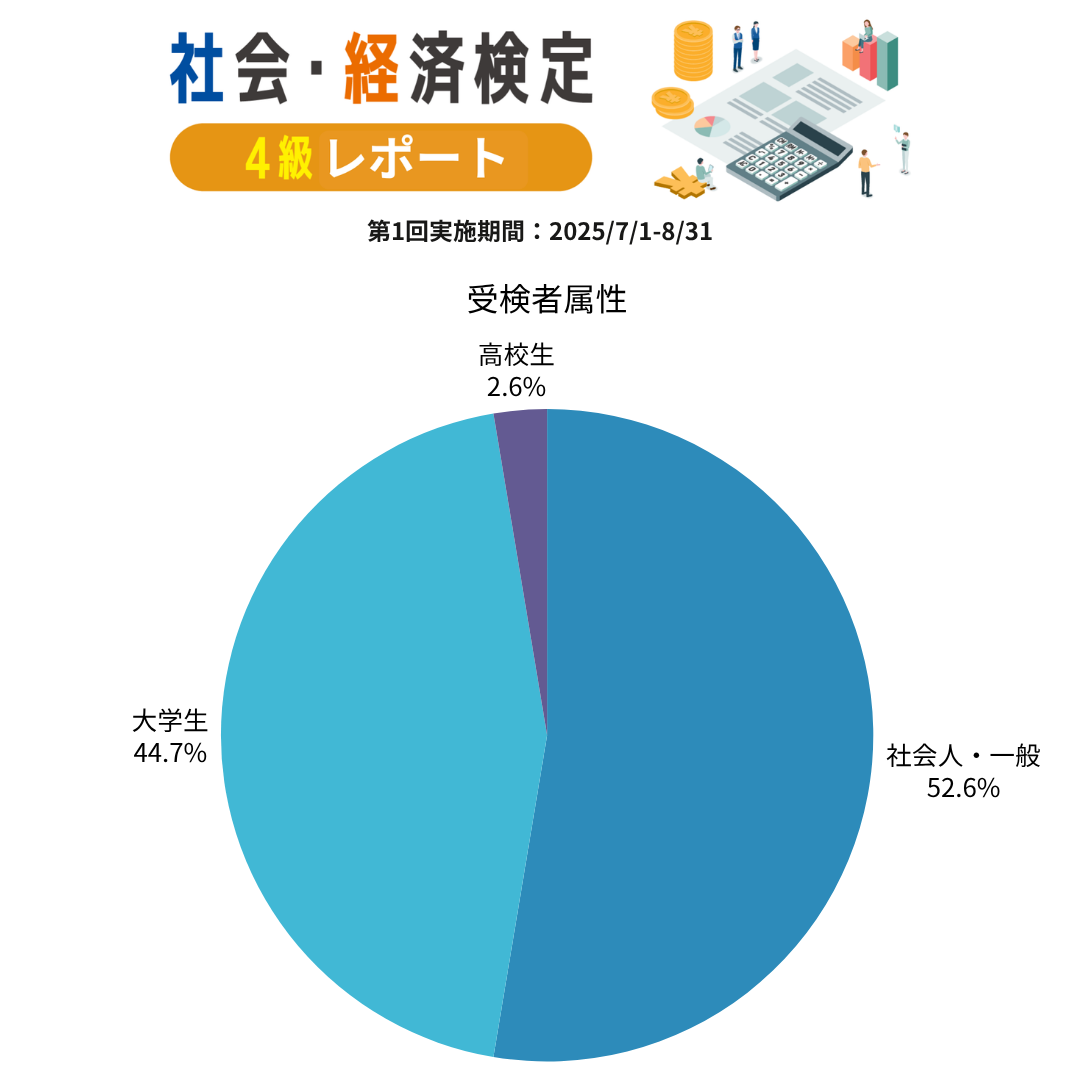

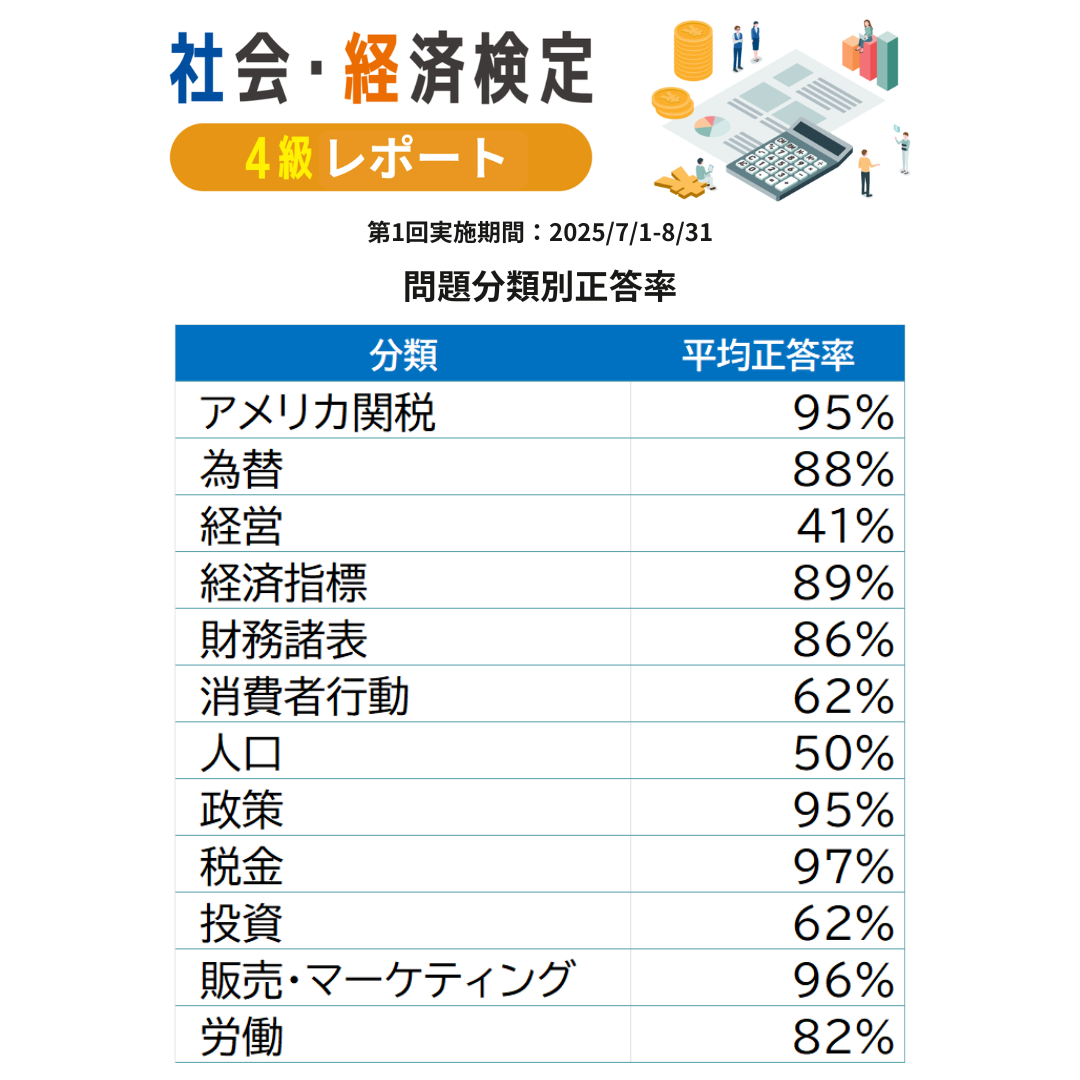

■4級:総括レポート

4級では、投資・経営・働き方といった高度な領域に踏み込むため、受験者の理解度に最も大きな差が生まれました。特に「インカムゲイン」や「表明保証違反」など専門性の高い用語に関する問題で正答率が低く、体系的な知識の定着が課題として示されています。

一方で、地域課題やキャッシュレス社会をテーマにした記述問題では、活用策や改善策に触れる回答が多く、社会の状況を踏まえて考える姿勢は確実に身についています。しかし、その発想が具体的な数値や制度理解に結びついていないケースも見られ、論理性や言語化の力に個人差が大きく現れました。

本級は、「知識として知っている」だけではなく、「自分の言葉で説明し、自分の考えを持つ」段階へ進む転換点に位置づけられます。教育現場や研修と連動した学習機会を継続的に設けることで、社会課題に対する視野がさらに広がり、より深い思考力へと発展していくことが期待されます。

■ 4級:学習のヒント

- 制度や用語の背景を押さえる

株式・投資・契約などは、言葉と仕組みをセットで理解。 - グラフで根拠を示す練習

株価の上昇理由を「業績+投資家動向」のように複数視点で説明。 - 問題の“利点と課題”を両面から考える

キャッシュレスは便利+災害時リスク、など多角的に整理。 - 抽象論にしない

地域課題では具体例(空き店舗活用など)を添えると説得力が増す。 - 短い評論の形に整える

主張→理由→提案の順に書く練習を積むことで、記述の質が向上。

記述問題と受検者回答紹介

問題

あなたが住んでいる地域で、少子高齢化がどのように現れているか、具体的に説明してください。

そのうえで地域が持続するために必要な取り組みを述べなさい。

受検者回答例

- 商店街がシャッター化していたが、新たな転入者でリノベーションが進んでいる。

- 小学校が閉校した。地域社会が持続するためには、企業を地方に分散することが重要だと考える。都心部の人口が増加し続けるのは、企業が都心部に集中しているからだと思われるからである。

- 駐車場が少ないことにより、車移動が多い高齢者には生きづらくなった店が閉店している。高齢者は移動が大変であるため、私の住んで...先も確保でき、高齢者の安心も守ることができる。このように、若者の需要と高齢者の需要が同時に満たされる仕組みが必要であると考える。

- 従業員不足や跡継ぎ不足で閉店する店や終了するサービスが増えている。それを解決するためにAIにもっと投資を行い人手不足を解消したり,外国人が日本でもっと働きやすくなるような制度を整える。

回答の傾向

- 学校統廃合・商店街空洞化・空き家増加・高齢者の移動困難が主要キーワードでした。

- 「交流拠点の整備」「企業の地方分散」「送迎・地域交通」「空き家活用」など解決策の提案も多めです。

- “若者の流出”と“高齢者の生活インフラ”の両面をつなげる視点が育っています。

- 人手不足の補完策(AI・外国人材受入れ)への興味も見られました。

解き方のポイント

制度の仕組みを理解したうえで、利用者が困る点を想像して書くと良いでしょう。

勉強方法のヒント

金融庁や新聞のNISA関連記事を読むと最新情報がわかります。家族にどんな改善があると使いたいか聞くのも良い勉強です。